« L’équation économique et de création de valeur de l’agroalimentaire breton est compliquée. On assiste à un changement de paradigme dans les relations internationales avec un recul de la France, qui, en 20 ans, est passée de la 2ème place à la 6eme place en matière d’exportations de produits agricoles et agroalimentaires. Ces dernières ne représentent plus que 4,4 % des exportations mondiales, contre 8% dans les années 2000. Cette perte de 4 points pèse indéniablement sur notre balance commerciale. On a perdu en compétitivité. Les cours mondiaux ne sont pas indexés sur les indicateurs Egalim », explique Rémi Cristoforetti, président de l’ABEA. L’association représente 55 000 salariés sur les 72 000 que compte le secteur agroalimentaire à l’échelle régionale. Alors qu’il regroupe 1 800 établissements, les grands groupes représentent la moitié de la valeur ajoutée , les ETI, 41% et les TPE/PME, 9%. On observe globalement les mêmes valeurs pour l’effectif et le chiffre d’affaires.

Recul de la valeur ajoutée

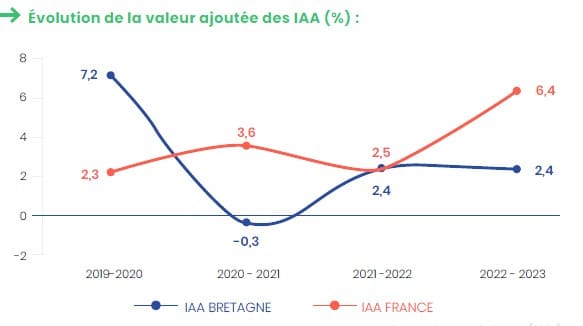

La dégradation de l’agroalimentaire est marquée par le recul de la valeur ajoutée de ses industries. « Cette dégradation est plus sévère en Bretagne qu’au niveau national. L’écart est de 4 points : la valeur ajoutée dégagée par nos IAA s’élève à 2, 4% contre 6, % pour l’ensemble des IAA françaises. La dissolution du Gouvernement en juin 2024 et le climat d’incertitude qu’elle a généré ont entraîné une baisse de la consommation. Celle-ci se traduit par un caddie composé, en moyenne, de 11 articles contre 12 un an auparavant ainsi qu’un report plus important vers les MDD », poursuit Rémi Cristoforetti. Toutes les filières sont touchées même si la situation est disparate selon la correction de prix des matières premières subie par les unes et les autres. « Par exemple, les prix du blé tendre bio sont en forte augmentation depuis le début de la campagne de commercialisation 2024/25, alors que ceux du blé conventionnel baissent. » Pourtant, la valeur ajoutée reste un préalable à l’investissement et l’accompagnement de la transformation agricole.

La dégradation de l’agroalimentaire est marquée par le recul de la valeur ajoutée de ses industries. « Cette dégradation est plus sévère en Bretagne qu’au niveau national. L’écart est de 4 points : la valeur ajoutée dégagée par nos IAA s’élève à 2, 4% contre 6, % pour l’ensemble des IAA françaises. La dissolution du Gouvernement en juin 2024 et le climat d’incertitude qu’elle a généré ont entraîné une baisse de la consommation. Celle-ci se traduit par un caddie composé, en moyenne, de 11 articles contre 12 un an auparavant ainsi qu’un report plus important vers les MDD », poursuit Rémi Cristoforetti. Toutes les filières sont touchées même si la situation est disparate selon la correction de prix des matières premières subie par les unes et les autres. « Par exemple, les prix du blé tendre bio sont en forte augmentation depuis le début de la campagne de commercialisation 2024/25, alors que ceux du blé conventionnel baissent. » Pourtant, la valeur ajoutée reste un préalable à l’investissement et l’accompagnement de la transformation agricole.

Des négociations qui s’annoncent tendues

« Le manque de visibilité plonge l’investissement dans le flou, poursuit Marie Kieffer, Déléguée générale de l’ABEA. La décarbonation et l’attractivité des métiers avec plus de robotisation représentent des coûts faramineux et de plus en plus de projets énergétiques se font en commun. Avec des consommateurs qui se détournent des aliments premium au profit des MDD, les prix de ventes sont tirés vers le bas. Bousculée, la grande distribution cherche aussi de nouvelles parts de marché et a tendance à jouer la carte anti inflation ». Dans ce contexte les négociations entre les Industriels de l’agroalimentaire et enseignes de la grande distribution qui ont lieu jusqu’au 1er mars 2025 s’annoncent tendues. « Les industriels demandent la sanctuarisation des matières premières agricoles. Selon les filières, leurs hausses vont de 5% à 25%. S’ajoutent celles des assurances, de l’informatique etc. Dans ce contexte, le modèle alimentaire français est en questionnement. »

L’industrie agroalimentaire tient mais se restructure

Pour autant la dynamique de recrutement reste positive car l’industrie agroalimentaire bretonne a besoin d’un renouvellement des générations. « Dans le top des métiers, nous avons besoin de conducteurs opérationnels, de conducteurs de ligne et de techniciens de maintenance. » L’encadrement intermédiaire est aussi recherché. L’avenir des IAA passera par la robotisation, non seulement pour gagner en rentabilité mais aussi réduire la pénibilité au travail et donc rester attractif. Notamment face à une génération Z, pour qui la qualité de vie au travail et l’équilibre vie pro/ vie privée sont essentiels. « En consolidé, nous ne sommes pas inquiets pour l’avenir de l’agroalimentaire. Certes, nous assistons à des fermetures d’ateliers (Saupiquet, AIM…) mais un certain nombre d’entre eux ferme pour être rapatrier sur un autre site et écraser les charges fixes. La difficulté à valoriser les produits fragilise les petits ateliers, sans compter que le cout de l’énergie est désormais une variable qui réclame des arbitrages. On assiste sans doute à un début de restructuration du secteur agroalimentaire », conclut Rémi Cristoforetti. Un modèle breton qui avec des usines réparties sur tout le territoire participe encore aujourd’hui au maillage social.